核心技术特性

柔性电子芯片以柔性基板(如聚酰亚胺、水凝胶、石墨烯薄膜等)为载体,通过特殊的材料制备和工艺加工,实现可弯曲、折叠甚至拉伸的电子器件,其最核心的优势是优异的机械柔韧性。这类芯片可承受弯曲半径小至 1 毫米的反复弯曲(超过 10 万次),或 50% 以上的拉伸变形而不损坏,打破了传统硅基芯片刚性易碎的局限。在可穿戴设备中,柔性电子芯片能紧密贴合人体皮肤或衣物表面,随人体运动同步形变,解决了传统电子设备与人体适配性差的问题。

轻质超薄特性拓展应用场景。柔性电子芯片的厚度可控制在 10 微米以内,重量仅为同面积硅基芯片的 1/10,如一块 5 平方厘米的柔性传感器芯片重量不足 0.1 克,佩戴时几乎无异物感。这种特性使其可集成到隐形眼镜、皮肤贴剂等超薄载体上,在医疗、消费电子等领域开辟全新应用,例如谷歌研发的柔性智能隐形眼镜,通过集成微型柔性芯片实现眼压实时监测,厚度仅 20 微米,佩戴舒适度与普通隐形眼镜相当。

低功耗与生物相容性突出。柔性电子芯片多采用有机半导体、纳米材料等低功耗材料,工作功耗可低至微瓦级,配合柔性电池或能量收集模块,可实现长期续航。同时,生物相容性柔性基板(如水凝胶、丝蛋白薄膜)与人体组织的亲和性良好,植入体内后不会引发强烈免疫反应,为植入式医疗设备提供了安全的技术基础。

关键技术突破

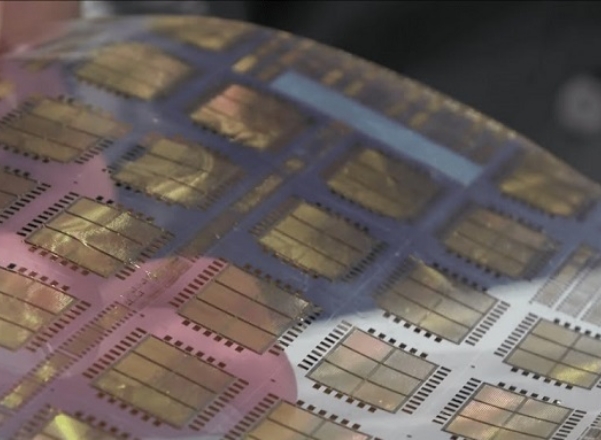

近年来,柔性基板的性能实现质的飞跃。早期柔性基板存在耐热性差、表面粗糙度高的问题,难以兼容传统半导体工艺,而新型 “复合柔性基板” 通过在聚酰亚胺表面沉积纳米级氧化硅涂层,将耐热温度提升至 350℃以上,表面粗糙度降低至 1 纳米以下,可直接采用光刻、蒸镀等传统工艺制备器件。中科院化学所研发的这种基板,在 180 度反复折叠 10 万次后,电学性能衰减不足 5%,为柔性电子芯片的规模化生产奠定基础。

柔性导电材料的稳定性大幅提升。传统柔性导电材料(如金属薄膜)在拉伸时易断裂,而新型 “纳米银线 / 石墨烯复合导电层” 通过纳米银线的网状结构和石墨烯的韧性支撑,拉伸率可达 100%,电导率保持在 10⁴S/cm 以上,且在反复拉伸 1 万次后电导率衰减低于 10%。三星研发的这种材料已应用于柔性显示屏的触控电路,解决了传统 ITO 导电膜易碎的问题。

全柔性集成技术取得突破。早期柔性电子芯片多为单一功能器件,而新型 “系统级柔性集成” 技术将传感器、处理器、通信模块、电源等集成在同一柔性基板上,实现完整的电子系统。斯坦福大学研发的全柔性健康监测芯片,集成了温度、心率、血氧等 8 种传感器和低功耗处理器,可通过蓝牙实时传输数据,整个系统厚度仅 5 微米,可贴附于皮肤表面连续工作 7 天。

行业应用场景

可穿戴健康监测领域,柔性电子芯片实现无感监测。华为研发的柔性皮肤贴剂芯片,集成了心电、肌电、体温等多种传感器,厚度仅 8 微米,贴在胸口即可 24 小时监测心脏活动,数据通过蓝牙传输至手机 APP。与传统心电监护设备相比,其佩戴舒适度提升 90%,患者依从性显著提高,在心律失常筛查中的检出率提升 20%。

柔性显示领域,推动屏幕形态创新。三星推出的柔性折叠屏手机采用柔性驱动芯片,配合柔性 OLED 面板,可实现向内对折(折叠半径 3 毫米),折叠次数超过 20 万次,屏幕仍保持良好显示效果。柔性芯片的应用使折叠屏手机的铰链结构简化 30%,重量减轻 15%,同时解决了传统刚性芯片在折叠处易损坏的问题。

植入式医疗领域,柔性电子芯片助力精准治疗。MIT 研发的柔性神经刺激芯片可植入大脑皮层,厚度仅 5 微米,通过阵列式电极精准刺激特定神经区域,用于治疗帕金森病、癫痫等神经系统疾病。该芯片采用生物可降解基板,完成治疗使命后可在体内自然降解,避免二次手术取出的风险,目前在动物实验中已实现对运动障碍的有效改善。

现存挑战

性能与稳定性仍需提升。柔性电子芯片的载流子迁移率、开关比等关键电学参数与硅基芯片存在差距,如有机半导体柔性芯片的迁移率约为 10 cm²/V・s,仅为硅基芯片的 1/100,导致高频性能不足,难以实现复杂逻辑运算。同时,在潮湿、高温等环境下,柔性材料易发生降解或氧化,器件寿命通常在 1-2 年,远低于硅基芯片的 10 年以上。

制造工艺复杂成本高。柔性电子芯片的制备需要特殊的材料处理和工艺设备,如柔性基板的切割、转移,柔性器件的封装等流程尚未形成标准化量产工艺,良率仅为硅基芯片的 50%-60%,导致单芯片成本是传统芯片的 5-10 倍。例如,一块柔性健康监测芯片的制造成本约 50 美元,而功能相似的刚性芯片仅需 5 美元,制约了其在消费电子领域的普及。

封装技术存在瓶颈。柔性电子芯片的封装需要同时满足柔韧性、密封性和可靠性要求,传统刚性封装材料无法适配,而柔性封装材料(如聚对二甲苯、超薄金属箔)的阻隔性能不足,水汽和氧气易渗入导致器件失效。虽然原子层沉积技术可制备纳米级阻隔膜,将水氧透过率降低至 10⁻⁶ g/m²・day,但封装成本增加 30%,且会降低芯片的柔韧性。

柔性电子芯片正处于技术快速发展和产业培育的阶段,预计 2035 年全球市场规模将突破 180 亿美元,在可穿戴设备、柔性显示、植入式医疗等领域形成规模应用。随着材料性能的优化和制造工艺的成熟,柔性电子芯片的性能将逐步接近硅基芯片,成本大幅降低,有望在消费电子、工业检测等领域替代部分传统刚性芯片。未来,柔性电子芯片与人工智能、物联网技术的结合,可能催生 “电子皮肤”“智能衣物” 等全新产品形态,彻底改变人机交互的方式。

- 上一篇:解码生命信息的微型实验室

- 下一篇:柔性显示与智能传感的核心支撑